【対局と詰将棋は毎日やること】

どうも、あきらです!

2016年にプロ入りを果たし、破竹の29連勝という偉業を果たした棋士の藤井聡太さん。

その後、数々の最年少記録を樹立し、2023年6月には史上最年少で名人位を取得!

あの羽生善治九段以来の将棋のタイトル七冠を達成しました!

藤井聡太七冠の活躍で将棋を始めた人も多いと思います!

将棋を指している人からすると、どうしても目指したい区切りの一つが

将棋アマ初段

ではないでしょうか?

この記事では、将棋のアマ初段を目指す上でどのような勉強法をして行けば、目標達成できるのかをご紹介します。

参考文献はこちら↓↓

この本を読めば、今まで間違っていた勉強法とおさらばして、効率良く初段を目指せます!

僕自身、人生の目標の一つに『将棋ウォーズ』という対局アプリで初段になることを掲げています。

毎日、対局や詰将棋など勉強を欠かしたことはないのですが、なかなか目標を達成できない。

しかし、本書を読んだことで自分の勉強の間違いに気付いて、現在は少し棋力が上がってきているように感じます(勘違いでないことを祈るばかり(笑))!

勉強法について学ぶ前に、アマ初段とはどうしたら達成できるのかについて軽く説明していきます。

既に知っている方は読み飛ばして、”初段になるための勉強法”から読み進めて下さい。

将棋アマ初段とは

将棋は初めは級位を与えられ、勝負に勝つと3級→2級→1級という風に昇級していきます。

そして、さらに勝ち進んでいくと目標であるアマ初段の段位が貰えるのです!

一昔前までは、東西の将棋会館を筆頭とする将棋道場に通って自分の棋力を認定してもらうか、新聞や雑誌の認定問題に応募して認定してもらうか、この2通りの方法がメジャーでした。

しかし、今ではネット将棋が盛んになりました。

ネット将棋での段級位がそのまま認定されるようになり、より将棋アマ初段を目指しやすい環境になりました。

僕が愛用している将棋アプリの『将棋ウォーズ』や『将棋倶楽部24』というサイトで認定してもらえます。

このアマ初段のレベル、一体どれほどのものなのか?

今回、参考にしている棋書を書かれた浦野真彦八段は本書で、

「誰でもなれるし、特別な才能はいらない」

とおっしゃられています。

しかし、ぶっちゃけ難しい(;^ω^)

1級と初段の間には大きな壁があるように感じます。

それもそのはず、初段に必要な能力は

序盤・中盤・終盤どれも隙が無い状態

を目指さなければならないからです。

将棋には対局の局面によって、

- 序盤…玉を守ったり、攻めの陣形を築くなど駒組の局面

- 中盤…互いの駒がぶつかり合って、駒の奪い合いが起こる局面

- 終盤…相手の玉を詰ましにいく局面

の3つに分かれます。

僕の『将棋ウォーズ』での肌感では3つの局面のどこか一つ、一点突破で1級まではいけました!

勢いで、

「後ちょっとで初段!」

まではいけますが、安定して勝ち星を上げることができずに初段が遠ざかってしまいました。

では、どうすれば目標であるアマ初段になることができるのか?

その勉強法を見ていきましょう!

効率の良い棋書での勉強なら『Kindle Unlimited』がおすすめです!

コチラの記事で紹介してますので、見てみて下さい!

初段になるための勉強法

具体的な方法を見ていく前に、まずは取り組み方から見ていきましょう!

本書では、

- できるだけ毎日将棋にかかわる(継続)

- 効率の良い勉強法で取り組む(効率)

- 目的意識を持って取り組む(意識)

の3点を上げられています。

できるだけ毎日将棋にかかわる

これはスポーツの世界でもそうですが、

「1日休むと取り戻すのに3日間かかる」

と言われるように、何事も間を空けずに取り組むのがいいみだいです。

特に人間は忘れやすい生き物!

毎日、勉強することで記憶への定着が見込めます。

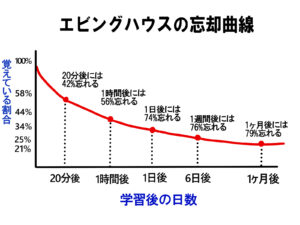

これは『エビングハウスの忘却曲線』で科学的に実証されています。

これは、覚えたものは時間が経つにつれ忘れていくということを示した曲線です。

忘れた頃に復習することで記憶の定着ができるようになります。

とはいえ、学生ならまだしも社会人に趣味のために毎日時間を取るのは難しいもの。

そこで本書では、

- 一日2問の詰将棋を説く

- 一日一回は対局をする

など、少ない時間で毎日できる勉強を推奨しています。

効率の良い勉強法で取り組む

続いては効率の良い勉強法についてです。

効率の良い勉強については、

- 自分に合ったレベルの勉強法か?

- 最適な勉強の組み合わせをしているか?

の2点について考えなければなりません。

自分に合ったレベルの勉強法か?

初段を目指す人の終盤力では

- 詰将棋だと5手詰

- 必死問題だと1手必死

が確実に早く解ければ良いと本書で紹介されています。

それなのに、

「難しい方が練習している気になる!」

と長手数の問題に取り組んでしまっては、時間がかかりすぎてしまいます。

自分のレベルでどの程度の問題までを解ければ良いのか?

それを考えながら取り組む必要があります。

5手詰や1手必死が完璧にできるようになったなら、もう少し長い手数の問題に取り組むようにしていきましょう!

また、自分が使う戦法にも上級者向けというものが存在します。

本書で取り上げられていたのは”横歩取り”という戦法です!

これを初心者の人がマスターしようとすると時間と労力がかかりすぎてしまいます。

まずは覚えやすい戦法から入るようにしましょう!

本書で初級者向けとされていた戦法は、

- 居飛車…棒銀戦法や矢倉戦法

- 振り飛車…角道を空けない振り飛車

でした。

この中で自分の好みの戦法を選んでみると良いと思います。

僕は棒銀戦法を好んで使っているのですが、”初段を目指す”ということに特化するなら【振り飛車】がおすすめです。

居飛車の場合、相手の攻め方によって分岐が激しく、思うような形に持っていけないことが多いのですが、振り飛車の場合は自分のやりたい形に持っていきやすいからです。

そうすることで、勉強する範囲が絞られて効率がアップします。

ぜひ参考にしてみて下さい!

最適な勉強の組み合わせをしているか?

本書では棋力アップの勉強として次の8つの勉強法を紹介されています。

- 戦法書(定跡書)…序盤から中盤にかけて有効。特に序盤の強化!

- 次の一手問題…序盤・中盤・終盤に有効。中盤の勉強が本でできる利点有!

- 詰将棋…終盤力の強化

- 必死問題…終盤力の強化

- 棋譜並べ…序盤・中盤・終盤に有効。

- 将棋観戦…序盤・中盤・終盤に有効。

- 対局…序盤・中盤・終盤に有効。

- 指導対局…序盤・中盤・終盤に有効。

8つそれぞれについて、自分の能力を把握し、どこに重点を置き勉強するかが大事になってきます。

先にも書きましたが、アマ初段を目指す上で弱点の存在は大きなハンデとなります。

本書で書かれていた初段に求められる各局面のレベルは、

- 序盤…バランスを考え、大きな失点をしないよう駒組をする。奇襲戦法にも慌てず、対応できる

- 中盤…駒の取り合いで大きな駒損をしないこと。「この局面で飛車を取れたら有利になりそう」と方針を立てて、実現に向けた具体的な指し手を思い浮かべられる。

- 終盤…相手玉と自玉のどちらが危険か正確に見極められる。5手詰が平均1分~1分半で解ける

です。

これを目安に自身の弱点を克服する勉強を意識して取り入れていきましょう!

対人対局だとアドバイスを貰ったり、感想戦をする事で自分の弱点を知ることができますが、将棋アプリなどで一人で指している場合だと、自分の弱点を知るのが難しかったりします。

そこでソフトを使った検討をおすすめします。

『ぴよ将棋』というアプリならスマホがあれば簡単に検討でき、自分の序盤・中盤・終盤に点数をつけてくれるので、どこが弱点かすぐに認識できます!

また悪手や好手の判定、推奨手の提示もしてくれるので中盤力の強化にもつながります!

こちらから『ぴよ将棋』を説明している記事へとべるので見てみて下さい!

目的意識を持って取り組む

何事も目的を持って取り組むことが大切です。

本書で紹介されていた例でいうと、終盤力の強化のために詰将棋を解くとき。

- 5分で3手詰を五問解こう

- 3手詰は速答できるようになってきたから5手詰を一問解いてみよう

といった感じです。

自分の弱点を把握して、それをクリアするためにどのように取り組めばいいのか?

毎回の勉強でそこに意識を置いて取り組むようにしましょう!

著者の対談から

本書では、最後のパートで

- 脳科学者 中谷裕教氏

- プロ棋士 森信雄 七段

との対談がありました。

その中で共通していたところや大事だと思ったところをご紹介していきます。

共通していたところは、

毎日勉強すること

これは短時間でも良いので、行えるようにすることが大事とのこと。

他には、

- ノルマ的にやることを決める

- 弱点を強化すること

- 自分に合った勉強法を見つける

ということをプロ棋士の森信雄七段がおっしゃっていました。

これも著者が本書で言っていたことと同じなので、やはり強くなるコツというのは普遍的なのだと感じます。

最後に勉強法について森信雄七段が面白い方法を教えてくれていたので紹介します。

優しい問題でも30問を2分で解く

といったように、負荷のかけ方などで勉強の仕方を工夫していかないといけない、というのです。

マンネリ化すると、ただただこなすだけで成長は無いですからね。

まとめ

将棋でアマ初段になるためには、

序盤・中盤・終盤それぞれの局面で弱点をなくすこと

各局面の目安としては、

- 序盤…バランスを考え、大きな失点をしないよう駒組をする。奇襲戦法にも慌てず、対応できる

- 中盤…駒の取り合いで大きな駒損をしないこと。「この局面で飛車を取れたら有利になりそう」と方針を立てて、実現に向けた具体的な指し手を思い浮かべられる。

- 終盤…相手玉と自玉のどちらが危険か正確に見極められる。5手詰が平均1分~1分半で解ける

勉強するうえで意識する点は

- できるだけ毎日将棋にかかわる(継続)

- 効率の良い勉強法で取り組む(効率)

- 目的意識を持って取り組む(意識)

の3点です。

短時間でも良いので毎日将棋に取り組み、自分の弱点克服に時間を割くこと

これを意識して日々、棋力の向上を目指していきましょう(^^♪

因みに森信雄七段も浦野真彦八段も

毎日、対局と詰将棋をすること

をすすめていましたので、この2つは軸になると思います!

今回の参考文献、将棋アマ初段になるためには一度は読んだ方が良いと思える良書でした!

プロの目線からおすすめの棋書まで書かれているので、

「どの戦法をどうやって学んだら良いのか解らない」

と悩んでいる人はぜひとも手に取ってもらいたい一冊です!

僕もこの内容を活かして人生の目標の一つ【将棋ウォーズ初段】を目指していきたいと思います!

それでは(@^^)/~~~

コメント